|

| Home |

Dorf | Kirche St. Idda | Schule / Freizeit | Pflanzen / Tiere | Stimmungsbilder |

| Ereignisse | Dampfschiffe / Urnersee | Umgebung | Früher | Uri Spezial | Bauen Tourismus |

|

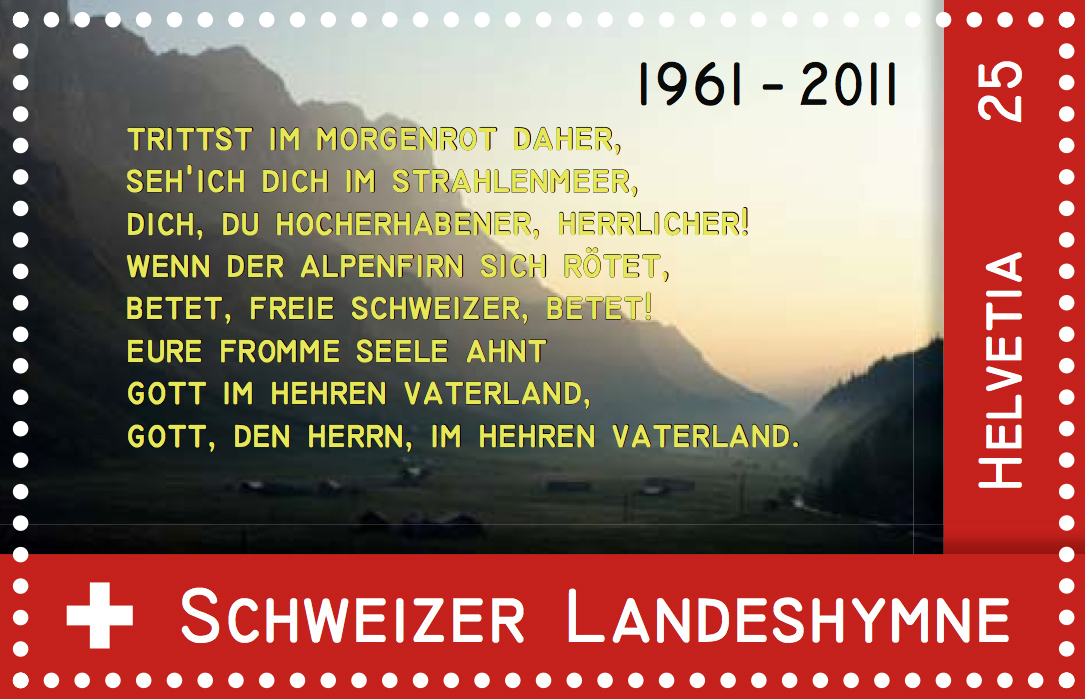

Landeshymne

auf einer Briefmarke 2011

Urner Wochenblatt / 135. Jahrgang / Nr. 34 / Mittwoch, 4. Mai 2011 Martina Regli Zum

50-Jahr-Jubiläum des "Schweizerpsalm" gibt die Post einen

Viererblock Sondermarken heraus. Briefmarken mit Landschaftsbildern aus

Uri.

Unter

UV-Licht strahlt sie auf: die erste Strophe des "Schweizerpsalm". Bei

normalem Licht ist die Schweizer Nationalhymne aber unsichtbar. Dann

ist auf jeder Briefmarke nur eines zu sehen: eine Fotografie aus Uri.

Vier Landschaftsbilder zieren den neusten Sonderblock der Post. Alles

passende Stimmungsbilder zum Text des "Schweizerpsalm". Einmal ist es

der Urnerboden im "Morgenrot", dann eine neblige Stimmung in Urigen -

der "Nebelflor". Eine weitere Marke zeigt die Schächentaler

Windgällen im "Abendglühn". Nur eine Fotografie

scheint zunächst nicht zu passen: Ein Bild vom Urnersee zur

Mittagszeit. Und doch passt es dazu: "Diese Fotografie stellt mit dem

Glitzern auf dem Wasser das 'Sternenheer' dar", erklärt

Irène Elber. Sie muss es wissen. Denn die Fotografien

stammen von ihr

r.

Vor

50 Jahren zur Nationalhymne erklärt

Der Anlass für die "Urner Briefmarken": Vor 50 Jahren ist der "Schweizerpsalm" von Alberik Zwyssig zur Nationalhymne der Eidgenossenschaft erklärt worden. Zum Jubiläum sind nun diese vier Marken à 25 Rappen entstanden. Ab morgen Donnerstag, 5. Mai, ist der Sonderblock mit den urnerischen Sujets überall in der Schweiz erhältlich. Bewusst hat die Post dazu Bilder aus Uri verwendet - als Hommage an den Komponisten Alberik Zwyssig aus Bauen. Fotografin Irène Elber war für das Projekt sofort Feuer und Flamme: "Ich freute mich so sehr über diesen Auftrag. So etwas kann man schliesslich nicht jeden Tag machen." Doch wieso zieren fast ausschliesslich Bilder aus dem Schächental den Sonderblock? Dies sei ein Zufall, betont Irène Elber. "Die Farbkomposition und die Thematik waren entscheidend. Nicht der Ort." Massgebend für die Auswahl war noch etwas anderes: "Die Bilder durften nicht zu dunkel sein, damit der Poststempel sichtbar bleibt", erklärt Irène Elber. Jede Ecke einmal vor der Linse Die Fotografien hat Irène Elber nicht extra für den Sonderblock gemacht. Sie stammen aus ihrem persönlichen Archiv - ein ganzes Zimmer mit Tausenden von Bildern aus Uri. Fotografien, die sie für ihre vielen Aufträge in Uri gemacht hat. Zwischen 1984 und 2004 hat die gebürtige Altdorferin verschiedene Projekte wie Tonbildschauen für Gemeinden und für den Kanton, Fotoausstellungen, aber auch Dokumentationen realisiert. Im Laufe der Zeit hatte sie so fast jede Ecke des Kantons einmal vor der Linse. "Besonders das Schächental habe ich in all den Jahren sehr gut kennen gelernt", berichtet Irène Elber. Aus dieser grossen Sammlung zieren nun drei Fotografien aus dem Schächental den Sonderblock. "Und ich gönne das den Schächentalern", hält Irène Elber fest. Sie hofft, dass ihre Marke aber nicht nur den Leuten in Unterschächen und Spiringen Freude bereiten wird, sondern alle Urnerinnen und Urner stolz macht. Auch sie selbst will diese Marken in die Welt hinaustragen: "Ich werde die Urner Marken verschicken, verschenken und meinen Bekannten ausserhalb des Kantons zeigen", sagt Irène Elber stolz. Botschafterin für Uri Weitergegeben hat Irène Elber ihre Fotografien vor allem aus einem Grund: "Weil mir Uri sehr lieb ist." Die Briefmarken würden die Schönheit von Uri zeigen. Damit erhalte der Kanton schweizweit Aufmerksamkeit. "Uri, gesehen als Teil der Zentralschweiz, der Wiege der Eidgenossenschaft", führt Irène Elber aus. Zwar lebt und arbeitet die Fotografin seit vielen Jahren in Zürich. Dennoch fühlt sie sich mit ihrem Heimatkanton sehr verbunden. Regelmässig besucht sie ihre Familie in Uri und ist für die Interessengemeinschaft Arturi aktiv. Und nicht nur das: "Ich bin Wochenaufenthalterin in Altdorf. Hier nehme ich an jeder Abstimmung und an jeder Wahl teil", sagt Irène Elber. Seit vielen Jahren engagiert sie sich auch für Projekte wie die "Allianz in den Alpen", "Modellregion Göschenen" oder "Mountain Wilderness". Der Grund für ihr Engagement für die Alpen sieht die 57-Jährige auch im Zusammenhang mit ihrer Arbeit. "Die Natur in Uri ist so schön und daher schützenswert." Deshalb vertrete sie ihren Heimatkanton gerne in Zürich. Und zwar mit so viel Enthusiasmus, dass sich Irène Elber sowohl als Fotografin als auch bei ihren Engagements vor allem als eines sieht: "Als Botschafterin für Uri." Und nun zum Sonderblock Schweizer Landeshymne Quelle des Textes in der Zeitschrift "Die Lupe" Das Briefmarkenmagazin / 2/2011 Wie ein Kirchenlied zur Nationalhymne wurde Nicht nur der Ursprung unseres Heimatlandes findet sich in der Innerschweiz. Auch die Schweizer Nationalhymne hatte ihre Geburtsstunde in dieser Gegend: Im Sommer 1841. Der Urner Priester und Komponist Alberich Zwyssig (1808-1854) weilte bei seinem Bruder im Hof St. Carl, einem stattlichen Patrizierhaus vor den Toren von Zug. In Ruhe und Abgeschiedenheit hatte er einen Auftrag zu erledigen. Alberich Zwyssig erhält von seinem Zürcher Bekannten Leonhard Widmer (1809 bis 1867) - einem Musikverleger, Journalisten und Liederdichter - einen patriotischen Liedtext zur Vertonung zugeschickt. Er wählt den Messgesang auf den Psalmtext "Diligam te Domine" (Ich will Dich lieben, Herr), den er 1835 für eine Pfarrinstallationsfeier komponiert hat. Zu dieser Zeit war er Stiftkapellmeister des Klosters Wettingen. Die Anpassungen des neu zu unterlegenden widmerschen Textes führen bis in den Herbst des Jahres 1841 zurück. Schliesslich, "am Abend des Cäcilientages, Montag, den 22. November 1841, zu St. Carl im ersten Stock in der Stube gegen See und Stadt hin", probt Zwyssig mit vier Zuger Stadtbürgern zum ersten Mal seinen "Schweizerpsalm". Dies die Überlieferung gemäss einem Bericht von einem Oberstleutnant, der an besagtem Abend den ersten Bass sang. Eine lange Geschichte nimmt ihren Anfang Bereits 1843 erschien das neue Vaterlandslied im "Festheft der Zürcher Zofinger für die Feier der Aufnahme Zürichs 1351 in den Schweizerbund". (Der Zofingerverein ist die älteste schweizerische Studentenverbindung.) Im gleichen Jahr wurde das Lied auch am Eidgenössischen Sängerfest in Zürich vorgetragen und vom Publikum mit Begeisterung aufgenommen. Bei den Männerchören wurde der "Schweizerpsalm" schnell heimisch - dank Übersetzungen auch in den romanischen Sprachgebieten - und umrahmte von da an häufig patriotische Feiern. Die zahlreichen Vorstösse zwischen 1894 und 1953, dieses Lied zur offiziell gültigen Nationalhymne zu erklären, lehnte die Schweizer Regierung jedoch ab; begründet wurde diese Haltung damit, dass eine Nationalhymne nicht durch ein behördliches Dekret eingeführt, sondern vom Volk durch den regelmässigen Gebrauch frei gewählt werden sollte. In der Tat existierte als Repräsentationsgesang für politische und militärische Anlässe ein anderes Lied, das gleichermassen populär war wie der "Schweizerpsalm": "Rufst du mein Vaterland" dürfte auch in der heutigen Zeit noch in einigen Gedächtnissen verankert sein. Der Text wurde auf die englische Hymnenmelodie "God Save the King (Queen)" gesunden. Dies führte im Laufe des 20. Jahrhunderts - als die internationalen Kontakte stark zunahmen - mitunter zu peinlichen Situationen beim Abspielen der melodisch gleichklingenden Nationalhymnen England und der Schweiz! Staatssymbol seit 50 Jahren 1961 beschloss daher der Bundesrat, der "Schweizerpsalm", eine rein schweizerische und unverwechselbare Schöpfung, habe provisorisch als offizielle, schweizerische Nationalhymne zu gelten. Nach dreijähriger Probezeit sprachen sich zwölf Kantone zugunsten des "Schweizerpsalms" aus, während sieben für eine verlängerte Probezeit plädierten und nicht weniger als sechs das Lied als Staatssymbol ablehnten. Trotz des zwiespältigen Ergebnisses wurde 1965 die vorläufige Anerkennung des "Schweizerpsalms" als Nationalhymne bestätigt. Dieses Mal unbefristet. Das Provisorium liess der Bundesrat erst zehn Jahre später fallen, ohne jedoch eine spätere neue Wendung auszuschliessen. In der Folgezeit gingen auch mehrere Vorschläge für einen neuen Nationalgesang in Bundesbern ein. Dem "Schweizerpsalm" stand jedoch nach wie vor keine andere Komposition gegenüber, die auch nur annähernd so viele Stimmen auf sich vereinen konnte. So erklärte schliesslich der Bundesrat am 1. April 1981 den "Schweizerpsalm" um "ein rein schweizerisches Lied, würdig und feierlich, so wie eine Grosszahl unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger sich eine Landeshymne wünsche" handle. Koordinationskommission für die Präsenz der Schweiz im Ausland |

| HERZLICHEN DANK FÜR DEN BESUCH UND IM VORAUS AUCH FÜR EIN FEEDBACK! EVELYNE SCHERER | Kontakt |